ご挨拶

院長 医学博士 杉本 一郎

杉本 嘉朗

シニアのスポーツ

日ごとに秋の気配を感じるようになりました。新型コロナ感染症は今年5月から「5類」に分類され、政府から制限はほとんど撤廃されましたが、まだ終息したわけではありません。医療機関には、新型コロナだけでなく、他の感染症にも罹患すれば重症化のリスクが高い人も多く来院されます。体調が悪い時、特に咳やくしゃみが出る時には引き続きマスクを着用すること、そして手指衛生も励行し、健康維持を心がけてください。

健康維持には、適度な運動をすることが重要です。筑波大学の研究で、65歳以上の高齢者がグループで行う運動やスポーツの人気種目を調べた報告があります。その上位は、男性ではゴルフ、ウォーキング、グランドゴルフ、筋トレ、体操、登山・ハイキング、水泳、卓球などで、女性では体操、ウォーキング、筋トレ、グランドゴルフ、ダンス、ヨガ、水泳、太極拳などの順でした。

また最近では、ボールやラケットが大きい「ラージボール」の卓球や走らない・接触しない「ウォーキングサッカー」、体育館でできるカーリングのような「カローリング」など、老若男女が身体能力の差を超えて楽しめる運動にも注目が集まっています。

運動やスポーツのグループに参加すると人間関係が広がりますし、筋力や体力がついて高齢者の介護予防に効果大きいことがわかっています。これならできそうだな、面白そうだなと思うスポーツがあれば、ぜひトライしてみてください。

ただし、治療中の病気があったり、膝や腰などの体に痛みがあったりする人などは、運動を始める前にかかりつけ医にご相談ください。

今号の内容

詳細は「杉本クリニック だより」をご覧下さい

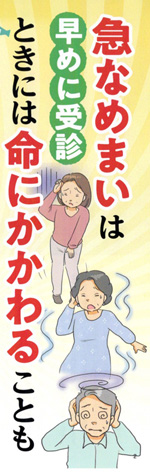

- 急なめまいは早めに診断 ときには命にかかわることも

- そうだったんだ 体のしくみ

耳のしくみ編 - 全ての人が助け合い、共に生きる社会へ

12月3日から9日は「障害者週間」 - お薬百科 医療機関で処方される薬を知ろう

ステロイド内服薬編 - 訪れてみたい日本のリゾート

野沢温泉・馬曲温泉 - 一口病気解説

口臭症

杉本クリニックだよりは窓口で無料でお配りしています。

「頭や天井がぐるぐる回る」「床が揺れてふわふわする」「目の前が真っ暗になる」など、めまいの経験がある人も多いでしょう。めまいは様々な原因があり、ときには命に係わることもあります。

今回は急に起こるめまいの症状とその原因、治療などについて紹介します。

自分の体が動いていないのに、回転などの動きを感じる状態が「めまい」です。症状はさまざまで「自分や天井がぐるぐる回る」「ふわふわした感じ」「床が揺れている気がする」「目の前が暗くなる」などの感覚に襲われます。吐き気を感じたり吐いてしまったりすることもあります。

めまいの原因もさまざまで、睡眠薬など薬によるもの、脳卒中、感染症、内耳のトラブル、高血圧や低血圧、精神疾患などの病気や、乗り物酔い、急激な動作による立ちくらみなど多岐にわたります。

高齢者ではとくに多く、72歳以上の男女約1100人を対象として行われた米国の研究では、調査前の2カ月間にめまいを起こした人が29%に上っていました。

よく起きる めまいとその症状

めまいの中で比較的よく起こるのが、耳の奥にある内耳のトラブルによるものです。代表的なものとして、良性発作性頭位めまい(BPPV)やメニエール病、前庭神経炎などがあります。ある診療所からの報告(松吉、2011年)では、1年間にめまい症状で受診した患者さん547人のうち、最も多かったのがBPPVで、47.8%とほぼ半数を占めていました。

代表的な疾患の典型的な特徴は次の通りです。

BPPV(良性発作性頭位めまい)

寝ている状態から起き上がる、寝返りをうつなど、頭を動かす動作をすると「ぐるぐる」「ふらふら」する。多くの場合、1分以内で治まる。

難聴や耳鳴りなど聴覚に関係した症状はない。

メニエール病

ぐるぐる回るようなめまいが繰り返し起こる。きっかけなくめまいが始まり、10分から数時間程度続く。

めまいが始まると難聴、耳鳴りなどの聴覚障害を伴う。

前庭神経炎

突然、強いぐるぐる回るようなめまいが数日続く。ぐるぐるするめまいが治まってもふらつきが続くことがある。

難聴や耳鳴りなど聴覚に関係した症状はない。

内耳は左右の耳の奥にあって、聴覚と平衡感覚を司る期間です。(「そうだったんだ体のしくみ」参照)。このうち、3つの「半規管」は回転を検知する働きを持っています。

BPPVは半規管に耳石と呼ばれる物質が入り込んで、体の回転と得られる感覚がずれてしまう病気です。一方、メニエール病は半規管を含み内耳の部分に水が溜まる病気で、ストレスが強く関係しているとされています。

内耳のトラブル以外に、脳卒中(脳梗塞や脳出血)や心臓病の発作に伴うめまいがあり、命にかかわる場合があります。こうした場合の危険な症状としては、意識を失う、ろれつが回らない、ものが二重に見える、ふらついて立ったり歩いたりすることができない、しびれる、めまいと無関係に吐く、などが挙げられます。

めまいが起きたらまず安全を確保 自己判断せず受信

もっとも頻度が高いBPPVでは、特定の順番で頭の位置を動かすことで、半規管に入り込んだ耳石を出す治療があります。7~9割の人で改善がみられると報告されています。

インターネット上では、耳石を出すめまい体操などを紹介するサイトもありますが、左右のどの半規管に入ったかによって耳石を出すための動かし方が異なります。自分であれこれ試す前に、まずは医療機関で診察を受けましょう。医師は、耳石が入った半規管を特定します。

めまいが起きているときは、転倒などで怪我をしないように安全を確保して受信してください。特に、自分での車の運転は絶対に避けてください。また前述のような〝危険な症状〝がある場合には、夜間や休日であってもすぐに受診するのが適切です。

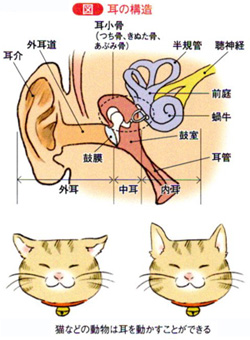

そうだったんだ 体のしくみ 耳のしくみ編

耳の3つの部分が音を脳に伝える

耳は「外耳」「中耳」「内耳」の 3つの部分に分かれます。外耳と中耳は聴覚を、内耳は聴覚と平衡感覚を担っています (図 )。外耳は、外界からの音を集める役割をする「目介」と「外耳道」で構成されます。耳介には軟骨や筋肉 (耳介筋 )があり、皮膚で概われています。動物が耳を動かすことができるのは、人よりも耳介筋が発達しているためです。音は 3 cmほどの外耳道を通り、外耳と中耳の間にある「鼓膜」を振動させ、中耳にある「耳小骨」で増福されて、内耳に伝えられます。

耳小骨は体の中で最も小さい骨です。つち骨、きぬた骨、あぶみ骨という 3つの骨があり、物をたたく道具の槌、布を打つ時に使われた台の砧、乗馬で足をのせる飾に形が似ています。

鼓膜は 0.1皿ほどの薄い膜で、音を伝えるだけでなく、気圧の調整にもかかわっています。普段は中耳の鼓室内の気圧と外気圧は同じですが、飛 ((J-機が上昇した時や高い山に登った時など、外気圧が•卜がると鼓膜は外側に膨らみ、•反対に外気圧が上がると鼓膜は内側に膨らみます。このように気圧に変化があると、耳が詰まった感じや痛みを感じますが、唾を飲んだりあくびをしたりすると、咽頭とつながっている耳管から空気が人ってきて、気圧が調整され、症状は治まります。

内耳は音の高さや回転・傾きを感知

内耳は、聴覚を担巧するカタツムリのような形の「蝸牛」、平衡感覚を担当する「前庭」と「半規管」から構成されます。

蝸牛には、音の高さを感じる有毛細胞があります。蝸牛の中の管はリンパ液で満たされ、音の振動で有毛細胞の細かい毛 (感覚毛 )が揺れます。それが電気信号となって神経を通して脳に伝わり、音として聞こえるしくみです。人が 聞き取れる音の高さ (周波数 )は 20ヘルツ ( HZ )の低い音から20,000HZの高い音まで。年をとると有毛細胞の働きが低下し、高い音が聞きづらくなります。音の強さはデシベル (db)で表され、ささやき声が20~30db、電車の車内が80dbです。

半規管は 3つの半円形が互いにほぼ直交し、体の回転方向や回転速度を感知します。また根元にある前庭には、水平方向と垂直方向の傾きを感知する器官があります。体が傾くと、「耳石」という炭酸カルシウムの小さな塊が動いて感覚毛を刺激し、脳に伝わって体が傾いていることを感じます。この耳石が半規管に入り込むと、脳の感覚が体の動きとずれて、めまいの原因になります。

お薬百科 医療機関で処方される薬を知ろう! ステロイド内服薬編

ステロイドを分泌する臓器である副腎は、左右の腎臓のすぐ上に計 2つあり、外側の副腎皮質と呼ばれる部分から、ヒドロコルチゾンと呼ばれるステロイドホルモンが分泌されています。

ステロイドを分泌する臓器である副腎は、左右の腎臓のすぐ上に計 2つあり、外側の副腎皮質と呼ばれる部分から、ヒドロコルチゾンと呼ばれるステロイドホルモンが分泌されています。

ステロイド内服薬は、ヒドロコルチゾン、あるいはヒドロコルチゾンを基に化学修飾を加えた化合物で、血液中に残る時問と、効き目の強さでグル—プ分けされています。効き目は、体内で分泌されるヒドロコルチゾンを一とした時の相対的な強さ (カ価比 )で表されます。例えばプレドニゾロンはヒドロコルチゾンの 4分の一の量で同じ効き目を発揮するのでカ価比は 4、メチルプレドニゾロンやトリアムシノロンはカ価比 5、デキサメタゾン、ベタメタゾンはカ価比25などとなっています。カ価比が強い薬は血液中に残る時間が長く、効き目が長く統きます。

ステロイド薬が有効な病気は大変多く、病気の種類や重症度などによって、用いる量や服用する期間が異なります。例えば内服薬としてよく用いられるプレドニゾロンの適応症としては次のようなものがあります。関節リウマチ、エリテマトーデス、多発性筋炎、ネフロー|ゼ、川崎病の急性期、うっ血性心不全、潰瘍性大腸炎、気管支喘息、白血病、肺結核、重症感染症、悪性リンパ腫ほか (一部のみ)。

副作用も多様、処方を守って使おう

ステロイド薬は、ここに揚げたように、免疫疾患や炎症性疾患などの症状を改善し、ときには生命の危機を救うために用いられます。その半面、副作用も多様で、危険な症状をもたらすことがあります。特に気をつけるべき副作用としては、感染症に罹りやすくなる、骨粗鬆症や骨折を引き起こす、動脈硬化、糖尿病、消化性潰瘍などを引き起こしたり悪化させたりするなどが挙げられます。

このため、内服や注射 (点滴 )で全身に行きわたる使い方 (全身投与)の場合、医師は、他の治療に切り替えられる場合はステロイドを減らしたり、ステロイドで起こる副作用を慎重に監視したりしながら、必要な治療を行います。

なお、関節リウマチなどでステロイドを長期にわたって服用している場合、体内で副腎皮質ホルモンが分泌されなくなることがあります。このような状態で自己判断などによりステロイド内服を急に中止すると、血圧低下や低血糖、倦怠感、頭痛などの症状が現れることがあります。これはステロイド離脱症候群と呼ばれます。

ステロイドを服用している患者さんは、治療中の病気だけでなく、他の症状があれば、早めに医師に相談することが大切です。また、どの薬でも同様ですが、勝手に中断したり、以前の治療の飲み残しや、家族に処方されたステロイド薬を服用したりすることは絶対にやめましょう。

今回はステロイドの内服薬を取リ上げましたが、花粉症や気管支喘息、アトピー症状などのアレルギ—性疾患などでは、ステロイドの塗り薬や点眼薬、 吸入薬、噴霧剤など、患部だけに薬が届く局所製剤が多く用いられています。局所製剤は、血管を通しての全身への吸収が少なく、長期間使用しても安全性がより高いとされています。

医師はメリットとデメりツトを慎重に検討した上でステロイド内服薬を処方します。医師や薬剤師の説明をよく聞いた上で、用量と用法を守って服用しましょう。不安や疑問があれば、遠慮なく質問してください。

一口病気解説 口臭

生理的な口臭は誰にでもあるもので、特に起床時や空腹時には、唾液の分泌が減って浄化作用が衰えるため、口臭が強くなります。また、ニンニクなど臭いの強いものを食べたり、飲酒、喫煙などによって口臭が強くなることもあります。 こうした原因が思い当たらないのに、他人が不快に感じるほど強い口臭がある場合は、何かの病気が隠れている可能性があるので注意したほうがよいでしょう。□臭の原因として最も多いのは、口腔内の細菌の代謝産物である硫黄化合物によるものです。むし歯や歯周ポケットで細菌が繁殖することにより引き起こされます。舌の奥が白く苔状になる中に潜む細菌が原因となることもあります。舌苔を増やさないためには、 1日 1回 1〜 2分ほど、柔らかめの歯ブラシで、舌の奥を縦方向に軽くこすると良いようです。歯科治療をして、口腔内を清潔に保つことで予防することが大切です。糖尿病が原因となって、ケトン体と呼ばれる脂肪酸の代謝副産物が呼気の中に出てきて、甘酸っぱい独特の口臭となることもあります。糖尿病になると、糖を代謝するインスリンが不足し、エネルギー源として糖ではなく脂肪酸を利用するため、ケトン体が血中に増加し、□臭につながることがあるのです。

こうした原因が思い当たらないのに、他人が不快に感じるほど強い口臭がある場合は、何かの病気が隠れている可能性があるので注意したほうがよいでしょう。□臭の原因として最も多いのは、口腔内の細菌の代謝産物である硫黄化合物によるものです。むし歯や歯周ポケットで細菌が繁殖することにより引き起こされます。舌の奥が白く苔状になる中に潜む細菌が原因となることもあります。舌苔を増やさないためには、 1日 1回 1〜 2分ほど、柔らかめの歯ブラシで、舌の奥を縦方向に軽くこすると良いようです。歯科治療をして、口腔内を清潔に保つことで予防することが大切です。糖尿病が原因となって、ケトン体と呼ばれる脂肪酸の代謝副産物が呼気の中に出てきて、甘酸っぱい独特の口臭となることもあります。糖尿病になると、糖を代謝するインスリンが不足し、エネルギー源として糖ではなく脂肪酸を利用するため、ケトン体が血中に増加し、□臭につながることがあるのです。

また、蓄膿症 (副鼻腔炎 )、扁桃炎、呼吸器の病気、胃腸機能の低下、腎疾患などが原因となって口臭がすることもあります。さらに、高熱を伴う病気、疲労、精神的な緊張などで一時的に唾液の分泌が減ると、□臭が強くなります。この他、客観的には□臭が正常な状態であるにもかかわらず、自分の□臭が気になって仕方がなくなる自己臭症 (口臭恐怖症 )という病気もあります。この場合は心療内科などで専門医による治療が必要です。