ご挨拶

院長 医学博士 杉本 一郎

杉本 喜朗

新たな年を迎えました。皆さまは、1年の門出に、どんなことを思い描いたでしょうか。無理をせず健康に留意しながら、それぞれの目標を達成されるよう願っております。

例年冬に流行のピークを迎えるインフルエンザですが、昨年は夏にも増加するという異例の事態が起こりました。インフルエンザでは、高熱、関節痛や筋肉痛、強い倦怠感、咳などが現れますが、新型コロナ感染でも似た症状が出るため、症状だけでどちらか見分けるのは難しいことです。こうした症状があったらまずは無理せずに休み、かかりつけ医にご相談ください。

コロナ渦では、外出控えや店舗の時短営業・営業控えるなどもあり、テレビやインターネット(ネット)、ラジオ、チラシ、カタログなどの通信販売(通販)を利用する人が大幅に増えました。通販は手軽で便利ですが、半面、トラブルも数多く発生しています。

よくある事例は、前払いしたのに商品が届かない、届いた商品が広告のイメージと全く違う、商品が偽物、解約・返品ができない、業者に連絡がつかない、などです。「初回無料」「お試し価格」などを見て1回のつもりで購入したら定期購入で解約できない、など定期購入に関するトラブルも多々あります。

通販の解約や返品は事業者が自主的に設けており、クーリング・オフ制度の適用はありません。広告によっては、誤認するような表現があったり、購入条件や総額など大事なことが小さい文字で書かれていたりします。注文の前に、販売広告の記載をすみずみまでよく読みましょう。

特にネット通販には、悪質な業者も多数存在します。価格が極端に安い、支払方法が事前振込みのみ、日本語表現や文字の見た目が不自然、などのサイトでは慎重に確認してください。

今号(2024年冬号)の内容

詳細は「杉本クリニック だより」をご覧下さい。

- もしかして「冬季うつ」

- そうだったんだ 体にしくみ

鼻のしくみ編 - お薬百科 医療機関で処方される薬を知ろう

ステロイド外用薬編 - 訪れてみたい日本のリゾート地

- 一口病気解説

「乗り物酔い」

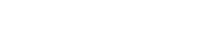

冬になると気分が落ち込む 食べ過ぎる 寝過ぎる

もしかして ”冬季うつ”

冬になると決まって気分がふさぎがち、食べ過ぎて体重が増えることが多く、眠くて仕方ない。でも春になると気分が良くなって体重も戻る。こんな症状に悩んでいませんか。もしかするとそれは「冬季うつ」かもしれません。今回は「ウインターブルー」とも呼ばれる冬季うつ症状や対策について解説します。

冬になると決まって気分がふさぎがち、食べ過ぎて体重が増えることが多く、眠くて仕方ない。でも春になると気分が良くなって体重も戻る。こんな症状に悩んでいませんか。もしかするとそれは「冬季うつ」かもしれません。今回は「ウインターブルー」とも呼ばれる冬季うつ症状や対策について解説します。

冬季うつは、毎年、秋から冬ごろにかけて、他に原因が見当たらないのにうつのような症状が現れる病気です。また他の季節、例えば夏に症状が出て、秋から冬にかけて治るパターンもあり、これらは医学的に「季節性気分障害」と呼ばれています。

冬季うつの典型的な症状には、➀落ち込む、不安になる、いらいらする、引きこもりがちになるといった気分の低下、②食べ過ぎる、炭水化物が欲しくなる、➂体重が増える、④眠り過ぎる、などがあります。

一般的なうつ病では、食欲減退や体重減少、不眠(寝付けない、眠りが浅い)などの症状が多いため、少しパターンが異なることから比較的見分けがつきやすいとされています。冬季うつの症状は秋ごろから3月ごろまで続きますが、春の訪れとともに軽快し、体重も元に戻ります。

冬季うつは珍しい疾患ではない

冬季うつに罹る人は、そう珍しくありません。米国の研究では、他の季節にうつ症状が現れる人を含め、1年間で20人に1人が発症するとされています。患者さんは女性に多く、男性の2~4倍に上がりました。

日本では米国に比べると、冬季うつに罹る人は少ないようです。名古屋市で約1300人を対象に行われた研究によると、冬季うつに罹っている人は0.86%で、男女差もさほど大きくありませんでした(尾崎ら、1995)。

また、冬季うつに罹る人の割合は、緯度が高い地域ほど多いことも明らかになりました。4地域(札幌、秋田、鳥取、鹿児島)の住民を対象とした研究では、鳥取・鹿児島に比べ、札幌・秋田では冬季うつやその予備軍である人の比率が多いという結果が得られています(白川ら1993)。

予防や改善に朝の日差しや運動が効果的

冬季うつが起きる原因や病気のメカニズムは、まだ十分に解明されているとは言えません。しかし、冬になると日照時間が減ることが、発症と関連しているようです。緯度が高いほど冬季うつになる人が多いのも、高緯度になるほど冬の日照時間が短いことで説明がつきます。

うつ病は、「幸せホルモン」とも呼ばれる体内の「セロトニン」の減少が原因の1つとされています。セロトニンは、朝、強い光を浴びたり、リズム性の運動や動作(呼吸法など)を行ったりすることで分泌が促進されます。リズム性の運動・動作には、歩く、自転車をこぐ(ペダリング)、フラダンス、太極拳、読経などがあります。

もし冬季うつかもしれないと思ったら、朝目覚めたらすぐにカーテンや窓を開けて朝の日光を浴びる、屋外へ出て伸びや屈伸をしてみる、暖かい時間になったら散歩するなど、適度な運動をしたり屋外の光を浴びてみましょう。曇り空でも十分な効果があります。

医療機関で行われる冬季うつの治療でも、薬による治療やカウンセリングの他、強い光を朝、1~2時間程度浴びる「高照度光療法」が有効とされています。光療法には、普通の家庭やオフィスの証明よりもずっと明るい2500ルクスから1万ルクス程度の証明が用いられます。2500ルクスは曇りの早朝くらい、1万ルクスは曇りの日の日中、あるいは晴天の日の日陰程度です。ちなみにオフィスの証明は800ルクス程度です。

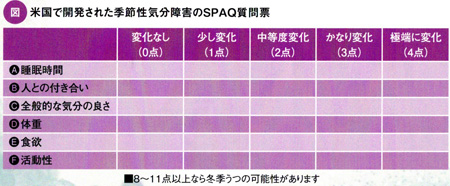

冬季うつを診断する時、医師が手掛かりの1つにするのが、米国で開発された「SPAQ」と呼ばれる質問票です(図)。症状などを患者さん自身が5段階で記入します。8~11点以上なら冬季うつの可能性があるとされています。

記入してみて、冬季うつかもしれないと思った場合は、まずは日光浴や運動に努めてみましょう。それでも改善しなければ、他の病気の可能性もありますので、かかりつけ医やメンタルクリニック、心療内科などに相談してみてください。

なお、「冬季うつ」や「ウインターブルー」などの単語でインターネットを検索するとさまざまな予防法や治療法、サプリメントなどの情報が出てきます。インターネット上の情報は全てが正しいわけではなく、正しくても自分に合っているとは限りません。厚生労働省などの公的機関の情報を含め、複数の情報をチェックすることをお勧めします。

なお、「冬季うつ」や「ウインターブルー」などの単語でインターネットを検索するとさまざまな予防法や治療法、サプリメントなどの情報が出てきます。インターネット上の情報は全てが正しいわけではなく、正しくても自分に合っているとは限りません。厚生労働省などの公的機関の情報を含め、複数の情報をチェックすることをお勧めします。

鼻のしくみ編

鼻は異物を取り除く空気清浄機の役割

鼻は外の空気を肺に送る気道の入り口です。左右の外鼻孔(鼻の穴)から入った空気には、ちりやほこり、目に見えない病原体などが含まれています。鼻には、これらの異物が体にはいらないようにするフィルターの働きがあります。

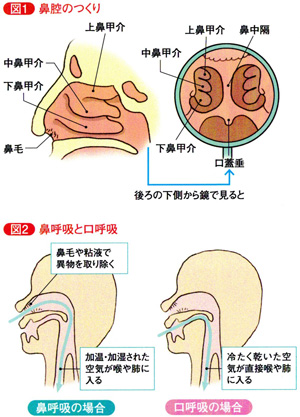

空気の通り道になっている部分が鼻腔です。左右の鼻は鼻中隔という軟骨の壁で仕切られ、左右対称になっています。鼻腔の外壁には、3つのひだ(上、中、下鼻甲介)があり、鼻腔の表面積を大きくしています(図1)。

大きめのちりやほこりの侵入を鼻毛が防ぎ、さらに鼻腔内の粘膜に異物が付着することで異物が取り除かれ、きれいな空気が肺に送られます。

くしゃみも、異物を外に出すための防御反応です。異物が鼻粘膜にくっつくと、その刺激が神経(三叉神経)を通って脳に伝わり、「くしゃみを出せ」をいう指令が出ます。それが呼吸の筋肉に伝わり、空気を大きく吸い込んだ後、一気に空気が押し出されて、くしゃみになります。

鼻には、加温・保湿の働きもあります。冷たく乾燥した空気が鼻に入っても、鼻腔内で温められ、粘液で保湿されるため、温かく湿度の高い空気が喉や肺に入っていくのです。

鼻の炎症が口呼吸の原因に

かぜを引いたり、アレルギー性鼻炎になったりすると、鼻が詰まることがあります。鼻の粘膜が炎症を起こして腫れ上がり、鼻水が溜まって、空気が通らなくなるためです。鼻で呼吸できないと、「口呼吸」になりやすいのですが、口呼吸をすると、口からほこりやウイルスなどが直接入ってしまいます(図2)。また口が乾燥してウイルスが繁殖しやすくなり、唾液量が減って虫歯や歯周病にもなりやすくなります。新型コロナウイルス感染症の蔓延で、マスクを着用した生活が長くなり、息苦しさなどから口呼吸をする人が増えたといわれていますが、なるべく意識して鼻呼吸をするようにしましょう。

鼻腔の周りには、鼻腔とつながっている副鼻腔という空洞が左右に4つずつあります。鼻腔と同じように粘膜に覆われています。副鼻腔に炎症が起こった状態が副鼻腔炎で、以前は蓄膿症と呼ばれていました。副鼻腔は、会話や歌を歌うときに共鳴させる働きもあるといわれています。

医療機関で処方される薬を知ろう!

ステロイド外用薬編

「外用薬」とは、飲み薬(経口薬)や注射・点滴薬とは異なり、体の外側に付ける薬のこと。ステロイド外用薬のほとんどは塗り薬です。

ステロイド外用薬は、薬の強さがランク分けされているのが特徴です。弱い方から、ウィーク(V群)、ミディアム(Ⅳ群)、ストロング(Ⅲ群)、ベリーストロング(Ⅱ群)、ストロンゲスト(Ⅰ群)の5段階になっています。

患部の場所や症状によって使い分ける

「軟膏」は油脂が基剤になっていて、べとべとしますが刺激が少なく、汗や水などで流れなにくいのが特徴です。カサカサしたところにもジュクジュクしたところにも使えます。

「クリーム」は油脂と水分を混ぜた基剤で、軟膏よりもやわらかい使用感が好まれやすいです。吸収が良いため、軟膏より早く効き始めます。半面、軟膏に比べて刺激があり、ジュクジュクした場所や傷があるところには適していません。

「ローション」はクリームよりさらに基剤の水分率が高く、さらっとしています。クリームと同じく軟膏に比べて刺激が強く、ジュクジュクしているところや傷がある患部には使えません。

「ゲル(ジェル)」も特性はローションに似ています。皮膚への浸透性は強くなく、少し刺激性があります。ジュクジュクした部分には適していません。

このほか、スプレータイプやシャンプータイプの製品もあります。

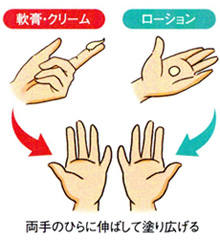

標準的な塗り方は、軟膏やクリームの場合、チューブから薬を押し出して、人差し指の先端から一番 近い関節まで(約2㎝)載せます。チューブの穴が5mm程度(25~50gのチューブ)の場合、これで約0.5gになります。一般的な5gのチューブの場合は、同じ動作を2回繰り返すと、またローションでは、手のひらに1円玉大に出すとほぼ同じ量です。これを大人の手のひら2枚分の面積に伸ばします。これを繰り返して、必要な部分に薬を塗ります。「擦り込む」「こすりつける」感じだと患部を刺激してしまいますので、「塗り広げる」ようにします。

近い関節まで(約2㎝)載せます。チューブの穴が5mm程度(25~50gのチューブ)の場合、これで約0.5gになります。一般的な5gのチューブの場合は、同じ動作を2回繰り返すと、またローションでは、手のひらに1円玉大に出すとほぼ同じ量です。これを大人の手のひら2枚分の面積に伸ばします。これを繰り返して、必要な部分に薬を塗ります。「擦り込む」「こすりつける」感じだと患部を刺激してしまいますので、「塗り広げる」ようにします。

薬の吸収されやすさは、塗る部位によって異なります。前胸部(静脈注射をする場所)を1とすると、顔を6~13倍、脇の下は3.6倍、陰部は40倍などと大きな差がありますので、幹部が顔や陰部にある場合などは、あらかじめ医師や薬剤師に相談しましょう。また、目の周囲に塗り続けると、緑内障の危険が増すことも知られていますので、避けてください。

ステロイド外用薬は、処方箋がなくても薬局で買うことができる「OTC医薬品」としても販売されています。ただし購入できるのは、Ⅲ群の「ストロング」以下のランクの製品に限られます。強いから優れているというわけではなく、症状や年齢、患部の場所、治療の段階などによって使い分けられます。

ステロイド外用薬は、正しく使えば安全で有効性が高い薬です。ステロイド内服薬とは異なり、全身へ影響も限られているので、むやみに怖がる必要はありません。ただし、漠然と長期間使うことや、処方されたのと別の部位に塗るなどの不適切な使い方をすること、急に使うのをやめること、家族などに処方された薬を流用することなどはトラブルのもとですのでやめましょう。市販品を使う場合でも、一度は医療機関を受診することをお勧めします。

一口病気解説 乗り物酔い

船、自動車、電車、飛行機などに乗ると、しばしば乗り物酔いは、古くからギリシャ時代から知られていたようで、「悪心=気持ちが悪い(nausea) 」という言葉は、ギリシャ語の「船(naus)」に由来しているといいます。

古代の人もそうだったように、乗り物酔いの典型的な症状は、気持ちが悪い、吐き気がする、ひどくなると吐いてしまうことです。顔面が蒼白になって、冷や汗が出たり、動悸がすることもあります。車に乗ると決まって頭が重い感じがしたり、生あくびが出たりするのも、軽い乗り物酔いです。

なぜ乗り物酔いになるのかといえば、実は耳の内耳の働きがかかわっています。

耳の一番奥にある内耳には、頭がどちらを向いているか、体がどれくらい傾いたかを感知して脳に伝える三半規管や耳石器官があり、体の平衡感覚を保つ働きをしています。私たちの体の平衡が崩れないのは、目で見て感じる視覚を体の筋肉で感じる知覚のほかに、内耳の働きがあるためです。

乗り物に乗ると、連続的に体が揺れますが、この連続する刺激が内耳に伝わり、視覚や知覚などとの調和が乱れると一時的に自律神経系の失調状態になります。それで乗り物酔いが起こるのです。

乗り物酔いの対策では、揺れの少ない中央に乗ること、深呼吸をしたり、他の人と話をするのも有効です。また、乗り物酔いを繰り返し経験すると、視覚や臭い、連想だけで症状が出ることがあります。ですから気持ちを平静に保つことも大切です。

乗り物酔いの薬は、市販でもいろいろありますが、たいていは眠気を催す成分が含まれています。必ず説明書を読み、用法・用量を守りましょう。