ご挨拶

院長 医学博士 杉本 一郎

杉本 喜朗

梅雨が明けると、例年以上の暑さに見舞われているところが多いようですが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。マスクの着用は自己判断に任されているからこそ、医療機関や介護施設など体力の弱った人がいるところでは着用していたいものです。

さて、今のようにスマートフォンが普及する前は、117番に電話して時報を聞きながら時計を合わせたり、177番に電話して天気予報を聞いたりしたものです。これらの3桁の電話番号、皆さんはいくつご存じですか?110や119は当然のこととして、災害用伝豪ダイヤルの171、消費者ホットラインの188までご存じの人もいらっしゃるのではないでしょうか。

では、118は?

118は海上保安庁への緊急通報用の番号です。警察や消防署と違って、海上保安庁は身近な役所と思えないかもしれませんが、海の警察・消防署と思っていても差し支えないのです。だから、陸地から離れた海上で助けが必要になったら118番です。ある大学病院では海上保安庁からの要請で救急対応できる医師らを派遣してけが人や病人の治療をしますから、心強いものです。海のレジャーに出かけるような時は、携帯電話に118を登録しておいてはいかがでしょうか?

山に出かけた時の緊急通報は110や119で対応してもらえます。ただし、山は携帯電話の電波の障害になるものがいろいろあって、通話圏外に出てしまうことがあるので、受信状態をこまめに確認しておきましょう。

もう1つ、189も覚えておいてください。児童相談所虐待対応ダイヤルです。子どもの死亡事件を耳にするたび、悲しい気持ちになってしまいます。なぜ、防げなかったのかと悔しい気持ちにならないように、周りで子どもの叫び声など不審に思えることが続いたら、189に電話する時です。

今号(2023年夏号)の内容

詳細は「杉本クリニック だより」をご覧下さい。

- おしっこの悩みに答えます!!

- そうだったんだ 体にしくみ

目のしくみ編 - その不調「男性の好年期障害」かも

- お薬百科 医療機関で処方される薬を知ろう

狭心症薬編 - 訪れてみたい日本のリゾート地

宇奈月温泉、立山、黒部アルペンルート - 一口病気解説

「前庭神経炎」

おしっこトラブル指南 おしっこの悩みに答えます

「急な動作でしゅっと漏れる」「突然、激しい尿意を覚えてトイレに間に合わないことがある」など、おしっこに関する悩みはありませんか。年を取ると増える排尿トラブルと、その対策をご紹介します。

「急な動作でしゅっと漏れる」「突然、激しい尿意を覚えてトイレに間に合わないことがある」など、おしっこに関する悩みはありませんか。年を取ると増える排尿トラブルと、その対策をご紹介します。

排尿は、健康な人なら誰もが1日数回行っています。通常、我慢したり排尿する際に不快感を感じることはありません。しかし、高齢になると、「終わるまでに時間がかかる」漏れてしまう」「残っている感じがする」などといった悩みを持つ人が増えてきます。

男性と女性では尿道の長さが違うほか、女性には子宮や膣、男性には前立腺など、周辺の臓器が異なるため、排尿トラブルにも違いがあります。主な尿漏れには次のようなものがあります。

1.突然、我慢できないほど強い尿意に襲われ、間に合わずに漏れる。

2.咳やくしゃみをしたり、荷物を持った拍子に漏れる。

3.排尿して下着を整えた後、尿がじわっと漏れる。

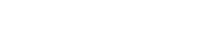

➀の代表例は、「過活動膀胱」という病気によって起こる「切迫性尿失禁」です。過活動膀胱は、英語の頭文字を取って「OAB」と呼ばれます。普段、膀胱は筋肉が弛緩して広がり、適当な量になるまで腎臓からくる尿を溜めますが、過活動膀胱では、弛緩しているべき時に何らかの原因で膀胱が収縮して激しい尿意を催します。

過活動膀胱は、こうした「尿意切迫感」が週1回以上あるほか、昼間の頻尿(1日の排尿回数が8回以上)や夜間の頻尿(一晩に1回以上)がある状態とされています。トイレに行くまで我慢できず、下着などを汚してしまう切迫性尿失禁を伴うこともあります。

過活動膀胱は、こうした「尿意切迫感」が週1回以上あるほか、昼間の頻尿(1日の排尿回数が8回以上)や夜間の頻尿(一晩に1回以上)がある状態とされています。トイレに行くまで我慢できず、下着などを汚してしまう切迫性尿失禁を伴うこともあります。

過活動膀胱は高年齢ほど多く、40歳代では5%以下ですが、70歳代では20 %超、80歳代では35%超となります。最近のデータでは、過活動膀胱にかかっている人の比率(有症状率)は14.1%、患者数は1040万人と推定されています。過活動膀胱には、膀胱の緊張やけいれんを抑える働きがある薬による治療が行われます。

女性の尿漏れで最も多い「腹圧性尿意失禁」とは?

尿が漏れる経験をした人は成人の15%程度とされていますが、女性に限るとさらに多く、欧州で約3万人を対象とした研究で、過去1カ月間に尿漏れを起こしたことがある成人女性は実に35%、3人に1人にのぼることが明らかになっています。

尿が漏れる経験をした人は成人の15%程度とされていますが、女性に限るとさらに多く、欧州で約3万人を対象とした研究で、過去1カ月間に尿漏れを起こしたことがある成人女性は実に35%、3人に1人にのぼることが明らかになっています。

女性に特に多い尿漏れが「腹圧性尿失禁」です。これは、咳やくしゃみをした時や幼児を抱く時など、お腹に力が入った拍子に尿漏れが起きてしまう現象で、日本排尿機能学会の調査では40歳以上の女性の約40%が体験しているとされています。実際にはもっと多く、半数以上だとする説もあります。

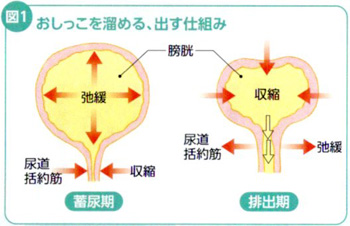

腹圧性尿失禁の原因の1つは、加齢や出産により、「骨盤底筋」と呼ばれる筋肉が弱ることです。骨盤底筋は、膀胱などを支えているほか、尿道や膣、肛門を締める役割を果たしています。骨盤底筋が弱ってくると、膀胱や尿道を支えるのが難しくなり、尿が漏れやすくなります。

最近は、吸収力に優れ、においが漏れない尿漏れ用パッドやおむつが市販されていますので、漏れる量や服装に応じて使い分けられます。ただし、生理用ナプキンと違って常時装着することになるため、夏場などには皮膚トラブルに注意する必要があります。また、金銭的負担も無視できません。

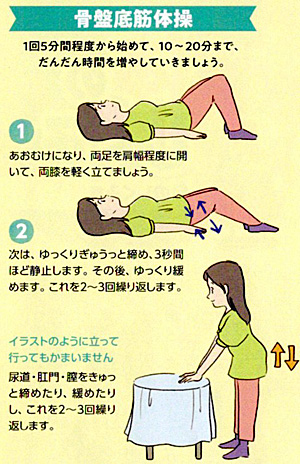

骨盤底筋体操で症状が軽くなることも

こうした女性の腹圧性失禁の治療法としては、骨盤底筋を鍛える「骨盤底筋体操」や肥満の解消、薬物治療、手術などがあります。

骨盤底筋体操は、意図的に骨盤底筋を使って弱った筋肉を鍛えます。例えば、あおむけに寝たり、机を支えにして立つなど、さまざまなポーズで膣や肛門をきゅっと引き締めては緩める動作を繰り返し、毎日、最低2カ月間続けます(イラスト参照)。

骨盤底筋体操は、意図的に骨盤底筋を使って弱った筋肉を鍛えます。例えば、あおむけに寝たり、机を支えにして立つなど、さまざまなポーズで膣や肛門をきゅっと引き締めては緩める動作を繰り返し、毎日、最低2カ月間続けます(イラスト参照)。

最初は感覚をつかむのが難しいので、いったん医療機関で正しいトレーニング方法を教えてもらってから自宅で続けるのが望ましいでしょう。

男性の悩みは「ちょい漏れ」「残尿」

男性が自覚する尿漏れの悩みの1つに「ちょい漏れ」があります。これは、排尿後、十分に尿を出しきったことを確認したのに、下着を整えて歩き出してからじわっと少量の尿が出る症状で、「排尿後尿滴下」と呼ばれます。量が多いとズボンに染み出たり、尿臭が気になることもあります。

男性の尿道の長さが16~18㎝と女性の3~4㎝に比べて長く、尿が残りやすいことと、加齢に従って尿道周囲にある琉海綿体筋と呼ばれる筋肉が衰え、尿を出しきれなくなるためだとされています。

また、実際の漏れにつながりませんが、前立肥大症があると、実際に膀胱に尿が残っているかどうかいにかかわらず、尿が出きらない感じの「残尿感」を伴うことがあります。

尿漏れなど排尿に関するトラブルは、多くの人を悩ませていますが、医師や看護師に対しても、「恥ずかしい」「こんなことで忙しい先生に時間をとってもらえない」などと、ためらう人が多いのが実情です。生活の質を維持し、悩みから解放されるためにも、ぜひためらわずに、かかりつけの医師にご相談ください。

そうだったんだ 体のしくみ 目のしくみ編

目は形や色の情報を脳に伝えるカメラ

目は形や色の情報を脳に伝えるカメラ

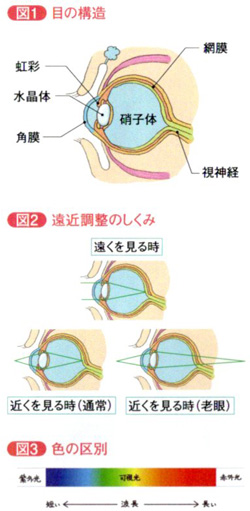

外界からの光を取り入れて、物の形や色の情報を脳に伝える目。直径24㎜ほどの眼球にカメラの部品と同様のものが集まっています。

光はカメラのレンズにあたる「角膜」と「水晶体」で屈折して、眼球に入ります(図1)。黒目のところは「虹彩」で光の量を調整する絞りの働きをします。瞳の色は虹彩に含まれるメラニン色素の量によって違います。

また虹彩の綿状の模様は人によって違うため、虹彩認証という技術にも使われます。

「水晶体」は焦点の位置を変えることのできるレンズ。弾力性があり、厚みを変えてピントを調節します。遠くを見る時は水晶体を薄く、近くを見る時は厚くしています(図2)。光は硝子体を通り、眼球の奥(眼底)にある「網膜」で焦点を結びます。網膜には光や色を感じる視細胞が集まって、フィルムの役割をしています。その情報が視神経を通って脳に送られ、物が見えるのです。

近視は、網膜よりも手前で焦点を結ぶため、フィルムにあたる網膜でぼやけた像になります。近視の原因は、眼球が前後に長い場合や、角膜と水晶体の抵抗力が強い場合が考えられています。

遠視は、網膜より後ろで焦点を結んでいるため、近くを見る時にピントが合わなくなります。

加齢に伴って水晶体の弾力性は弱まり、近くを見る時に水晶体が厚くならないために見えにくくなるのが老眼です。

乱視は、角膜や水晶体の歪みで、焦点が1カ所に集まらないために、物がぼけて見えるのです。

色の区別や明暗に働く2つの視細胞

色の区別や明暗に働く2つの視細胞

光は波のような性質を持っていて、波長によって私たちが感じる色が違います。波長が短いと紫色、波長が長いと赤色、青色や緑色、黄色はその中間です(図3)。これらは目に見えるので可視光と呼ばれ、可視光よりも波長が長い光は赤外光、可視光よりも波長が短い光は紫外光です。

網膜にある視細胞には、強い光に反応する「錐体細胞」と弱い光に反応できる「桿体/桿体細胞」があります。錐体細胞は光の波長を感じて色の区別ができ、赤色、緑色、青色に反応する3種類があります。色がわかりにくい色覚異常は、これらの錐体細胞の機能が低下しているのが原因です。

明るい所から暗い所に行くと、最初は見えませんが、暗さに目が慣れて徐々に見えるようになります(暗順応)。この時に働くのが桿体細胞です。反対に、暗い所から明るい所に行っても慣れると見えるようになります(明順応)。

高齢になるほど暗順応も明順応も時間がかかるようになります。

加齢とともに視野も狭くなっていきます。人間の視野は片目で上方に60度、下方に75度、鼻側に60度、耳側に100度と言われています。網膜剥離や緑内障などの目の異常があると、視野が一部欠けたり、視野が狭くなります。

その不調 男性の更年期障害化かも

30~70歳代ぐらいまで、幅広い年代で現れ

男性更年期障害とは?

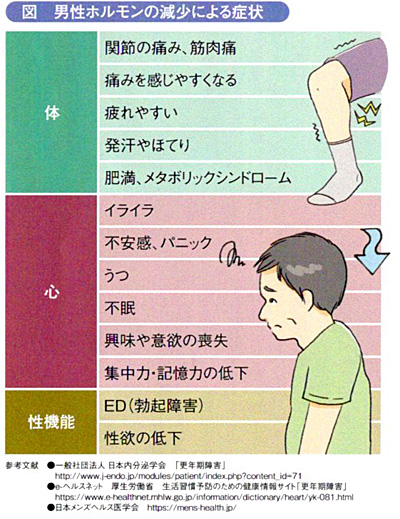

男性の更年期障害は、男性ホルモン「テストステロン」の分泌量が減ることによって起こります。医学的には「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)」と呼ばれています。

男性の更年期障害は、男性ホルモン「テストステロン」の分泌量が減ることによって起こります。医学的には「LOH症候群(加齢男性性腺機能低下症候群)」と呼ばれています。

女性の更年期障害が閉鎖前後の約10年間に集中しているのに比べて、男性ホルモンの減少の程度は個人差が大きいため、男性の更年期障害は40~50歳代を中心に、30~70歳代くらいまで幅広い年代で症状が現れます。女性のように時期が決まってないので、終わりが見えないのも特徴です。

仕事のストレスが引き金となって30歳代から始まるケースもあるので、若いからといって決して他人ごとではありません。

どんな症状が出るの?

身体の症状には、関節の痛み、筋肉痛、発汗やほてりなど女性の更年期障害と同じようなものも多くあります。心の症状には、不安感、パニック、うつ、不眠、興味や意欲の喪失、集中力、記憶力の低下などです。男性特有の症状としては、性欲の低下やED(勃起障害)などの性機能の症状があります。

診断と治療は、どうするの?

診断では、問診と男性ホルモンの値を調べる血液検査を行います。うつ病など、ほかの病気ではないかどうか見極めることが重要です。

血液検査で「性腺機能低下症」と診断されると、治療の対象になります。

漢方薬や抗うつ薬、ED治療薬が処方されることもあります。テストステロンの筋肉注射を2週間に1回打つテストステロン補充療法は健康保険が適用になりますが、副作用のリスクがあるので定期的な検査が必要です。

食事や運動、睡眠など生活習慣の改善で、症状が良くなることがあるので、生活を見直すことも大切です。

テストステロンには血流を良くする働きがあるので、テストステロンの減少は、動脈硬化や心血管疾患と関連するという報告もあります。また、テストステロンには海馬を活性化する働きもあるので、認知機能が下がり、認知症につながる恐れもあります。テストステロンの分泌が低下すると、身体にさまざまな症状が現れるだけではなく、病気のリスクを高めることにつながると理解できます。

気になる症状のある人は、泌尿器科やメンズヘルス外来を受信してください。精神的な要素が大きいので、寄り添ってくれる医師が見つかるとベストです。

お薬百科 医療機関で処方される薬を知ろう! 狭心症薬編

狭心症は、心筋に十分な酸素が供給されなくなることで起きる病気です。主な症状は、胸の痛みや圧迫感、冷や汗、動悸、息切れ、吐き気など。数十秒から20分程度続いて治ります。国立循環器病センターの一般向け説明では、次の3つに分類しています。

狭心症は、心筋に十分な酸素が供給されなくなることで起きる病気です。主な症状は、胸の痛みや圧迫感、冷や汗、動悸、息切れ、吐き気など。数十秒から20分程度続いて治ります。国立循環器病センターの一般向け説明では、次の3つに分類しています。

「労作性狭心症」は、歩いたり物を持ち上げたりするなど運動や動作を始めて心臓の動きが活発になると、胸痛や圧迫感などが起きます。発作の頻度や持続時間、強さなどが安定していて、一定以上の活動によって発作が起こる状態が続くことが特徴です。

「冠攣縮性狭心症」では、冠動脈がけいれんすることで一時的に血液が通りにくくなります。早朝などの安静時に発作が起きやすいとされていて、安静時狭心症とも呼ばれます。

「不安定狭心症」は発作の回数が増える、軽い運動でも発作が起きるなど症状が悪化している状態で、心筋梗塞に進んでしまう可能性が高い危険な病態です。

薬による治療が基本

狭心症は薬による治療が基本で、血流の改善や心筋の負担を軽減することで、発作の予防や症状の改善を目指します。狭心症治療には、冠動脈を拡張して血液の流れを良くする薬や、心臓の働きを弱めるなどして心筋の負担を減らし、必要な血流量を減らす目的の薬、血液をさらさらにして動脈硬化を防ぐ薬などが用いられます。

今回は主に飲み薬の狭心症治療薬について紹介します。

硝酸薬

硝酸薬は、血管を広げる作用があります。冠動脈を広げることで心筋への酸素供給を増やすほか、全身の動脈や末梢血管を広げることで心臓に戻る血液量を減らし、心臓の負担を軽減します。労作性、冠攣縮性、不安定性のいずれの狭心症にも有効です。速効性の製剤は狭心症発作の寛解に、持続性の製剤は発作の予防に有効とされています。

主な副作用としては、頭痛やめまい、動悸などがあります。

ベータ遮断薬

交感神経が心筋に作用して心拍数を上げ、心臓から送り出す血液量を増やすメカニズムを抑えることで、心筋の酸素必要量を低下させます。労作性狭心症の改善に向けていますが、攣縮性狭心症は悪化させる場合があるとされています。

カルシウム拮抗薬

血管壁の筋肉に作用して動脈や末梢血管を広げ、心臓の負担を軽減するほか、冠動脈のけいれんを抑える働きがあり、日本人に多い攣縮性狭心症に特に有効とされています。

冠血管拡張薬

上記の硝酸薬以外にも、細くなった冠動脈を広げる作用を持つ薬が狭心症に処方されることがあります。ニコランジルはその1つで、硝酸薬と似た作用と、血管の筋肉細胞へのイオンの流入を制御する作用を併せ持っています。

その他心筋梗塞の発症予防や、心不全の予防、死亡率の改善などの目的で有効性が立証された薬剤として、ACE阻害薬やAT-=受容体拮抗薬(ARB)、脂質代謝異常症改善薬のスタチン、アスピリンなどが投与されることがあります。

心症は冠動脈の血行が減り、一時的に信金への酸素供給が不十分になる病気です。心筋が恒久的に傷ついてしまう心筋梗塞の前段階ともいえるので、適切な治療を受けるとともに、リスクになる生活習慣病の改善を心掛けることが大切です。

一口病気解説 前庭神経炎

平衡感覚を脳に伝える働きをしている前庭神経に異常が生じ、めまいの発作を起こす病気です。ほとんどの場合、異常がみられるのは片側の耳にある前庭神経のみで、体の動きやバランス感覚の情報が片側からしか入らなくなるため、めまいが起こります。

原因はかぜのウイルスが前庭神経に感染して起こると考えられていますが、かぜとの関係がはっきりしないこともあり、理由は分かっていません。かぜが原因と考えられる場合は、かぜをひいてから1~2週間後に前庭神経炎を発症します。

病気の始まりは、激しいめまいの発作が起こります。じっとしていても、自分や周囲の景色がグルグル回る感じがする激しいもので、身動きがとれません。このため、救急車で病院に運ばれることもしばしばあります。

めまいは2~3日続きますが、だんだん治まっていきます。めまいの発作はたいてい一度きりで、何度も起こることはありません。乗り物酔いのように、吐き気が起きることもあります。めまいを主症状とする病気の代表的なものにメニエール病がありますが、メニエール病にみられるような耳鳴りや難聴といった症状はありませんので、それが目安の1つになります。

前庭神経の機能が自然に回復すれば治りますが、機能が回復しなくても、小脳などがこの機能をカバーする働き(代償機能)を持っているため、急な動作をしなければ、日常生活に支障が出ない程度にまでは自然に治ります。代償機能を働かせるためには、散歩や体操などを積極的に取り入れて、体を動かすようにすることが大切です。

完治するまでには数カ月を要しますが、疲れや睡眠不足、ストレスなどが強いとなかなか治らないので注意が必要です。

治療を行っています。

杉本クリニックはめまい、耳鳴り、難聴や花粉症、アレルギー性鼻炎、睡眠時無呼吸症候群など症状があれば、お気軽にご相談ください。

また補聴器の購入前には難聴の程度や原因を調べ、治療・補聴器の必要性を判断いたします。